曾国藩为何能剿灭太平军却无法剿灭捻军?(2)

论剑历史网 - www.680069.com/2024-12-03/ 分类:中国历史/阅读:

第三天凌晨,僧格林沁借助亲兵五百红孩儿的来复线膛枪杀出重围,行至柳林附近,天色未明,中了蓝旗马队的埋伏,捻军用长杆镰刀之术,将红孩儿纷纷挑死,僧格林沁落马后逃入一处麦田,被加入捻军的太平军小将张皮绠 ...

第三天凌晨,僧格林沁借助亲兵五百红孩儿的来复线膛枪杀出重围,行至柳林附近,天色未明,中了蓝旗马队的埋伏,捻军用长杆镰刀之术,将红孩儿纷纷挑死,僧格林沁落马后逃入一处麦田,被加入捻军的太平军小将张皮绠所杀。

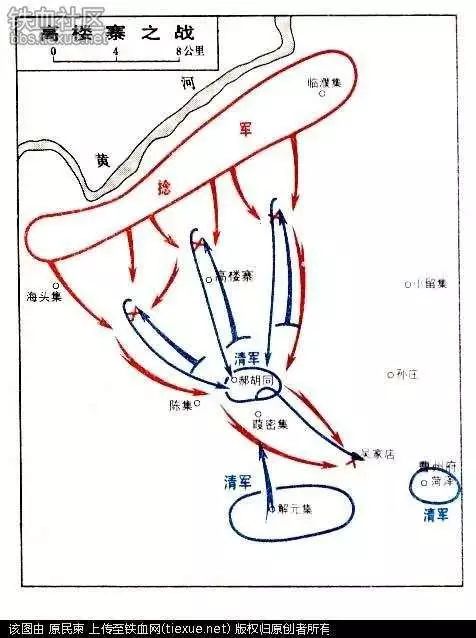

高楼寨之战

僧格林沁的败亡有多个原因,和他自己一意孤行、友军相互观望驰援不利都有关系,但这终究是捻军将长窜流兵的运动战术的发挥到极限的一次辉煌胜利。

由此可见,在太平天国被剿灭后,捻军是一支以赖文光为名义首领,接受了太平天国的建制,保留了五旗总的设置,性质介于称王建制的政府军和毫无组织的流冦之间的武装力量。

他们在战术风格上已经完全定型,其战斗能力极彪悍,其运动速度相当风骚,惯于流窜劫掠,不侧重于割据建国,实力逊于太平天国,虽然不能对清廷造成颠覆性威胁,但也成为了清廷目下最为头疼的狡顽之敌。

清廷赖以重任的蒙古铁骑失利之后,为了剿灭捻军,不得不再次启用以曾国藩为首的汉臣,派遣以湖湘子弟为主的清廷第一强军——湘军前往剿捻的战场。

曾国藩对捻军的精彩回合终于开始了!

四 、国之经纶唯湘湖

4

同治四年五月二十六、二十七,曾国藩接连接到三道谕旨:

“

“钦差大臣协办大学士两江总督一等毅勇侯曾国藩,着即前赴山东一带督兵剿贼,两江总督着李鸿章暂行署理(代理)。”

”

曾国藩被称为晚清四大中兴名臣之首,所凭借的功劳是剿灭太平军,所依仗的军事势力是湘军。所谓“中兴将相十九湖湘”,湘军将领及其幕僚成为当时中国政治、军事舞台的主角。整个湘军系统中位至总督者15人,位至巡抚者14人,其他大小文武官员不胜数。全国各地的优秀人才投入到曾国藩麾下。

后来人们总将中兴四大名臣的后三位,左宗棠、彭玉麟、胡林翼与湘军系统和曾国藩看做一个整体,其实并不精确。

湘军的确是由湘湖(主要指湖南湖北地区)师生亲眷子弟组成的武装力量,所谓四大名臣中的三位都生于湖南,曾国藩生于湖南长沙府湘乡县,是乡绅农家子弟,为人拘谨小心;胡林翼是湖南益阳县泉交河的官宦士家子弟,胆气嚣张,手段老辣;彭玉麟是安徽中产人家,性格方正,刚直不阿;左宗棠是湖南省长沙府湘阴县人,出身寒门,以才高自许,目中无人。

晚清中兴四大臣:曾国藩、胡林翼、彭玉麟、左宗棠

这四人在合作扑杀太平军时有过蜜月期,可是好景不长,彭玉麟因为看不惯曾国荃在安庆、江宁的屠杀行为,和曾国藩间隙渐生;左宗棠出身贫贱,性格敏感乖张,和曾国藩相处时多有矛盾。在收复天京之后,因为曾国荃虚报幼天王之死事件,左宗棠数度上表攻击曾国藩、曾国荃兄弟,老好人曾国藩也忍无可忍,二人矛盾激化割袍断义分道扬镳,左宗棠自立门户创立楚军,脱离了湘军系统。相对来说,老练圆滑的胡林翼和曾国藩配合的最好,曾性格的缓懦和胡性格的敏勇互补,真正是一对感情事业双双飞的好基友。

可惜的是胡林翼在1862年就已经病逝,而同治四年(1865),彭玉麟正在策划清朝的长江水师建设,分身乏术。左宗棠在五月初已经率一万人弛援僧格林沁,由于不爽僧格林沁的骄横,又觉得汉人争功会引起其嫉恨,所以行动迟缓,至高楼寨时,僧格林沁已战败身死。

原来和曾国藩休戚与共的湘军三大名宿死的死的,散的散的,还剩下的一个又与曾国藩衔怨颇深,在剿捻的战场上未必会合作得力。曾国藩颇感苍凉,对于催他北上剿捻的谕旨几度托辞拒绝奉命。

曾国藩请辞没有得到朝廷的批准,反而给他一个节制直隶、山东、河南三省旗绿各营及地方文武员弁的大权。曾国藩一面上疏推辞节制三省之命,一面知君命不能违抗,开始调兵遣将,准备北上。

此时曾国藩能动用的湘军资源已经十分有限,在天京收复之后。他将湘军陆师渐渐裁撤,使得名将星散,人员锐减,金陵只有5000人,此外就是驻宁国的刘松山部、驻太平的张诗曰部,加起来不过8000人。捻军遵王赖文光、梁王张宗禹、鲁王任化邦人马号称二十万,并且马队强大,湘军无骑兵,彭玉麟筹备的长江水师不能北上守黄河,所以湘军不能和捻军打奔袭战,而捻军活动范围捻军活动的范围达湖北、河南、安徽、山东、江苏五省,要和五省督府协同作战,更是难上加难。

不过以挺经自许的曾国藩最能坚忍持重,很快他就根据有限的资源,拿出了一份完备的平捻方略。

1865年,6月2日,曾国藩上书同治,畅言治捻方略,核心之策就是一句话:“以有定之兵制无定之寇,庶几渐有归宿”。

曾国藩治捻思路是,捻军是没有定性没有据点的流冦,他们流窜五省,运动神速,所长之处就是无定。如果用精兵追击,就成了用无定之兵制无定之冦,双方在大地图上你追我赶,冦不能止,兵也不能止,这样官军就被捻军牵制,陷入被动。

要想成功,必须用有定之兵制无定之冦,捻军流窜数省,我们不去随他们而动,而是在捻军流窜的关隘要害之处,设深沟高垒以待,阻止他们长窜之势,再以重兵缓缓合围,压缩捻军的生存空间,使其渐有归宿,由无定变成有定,最后再一举歼灭。

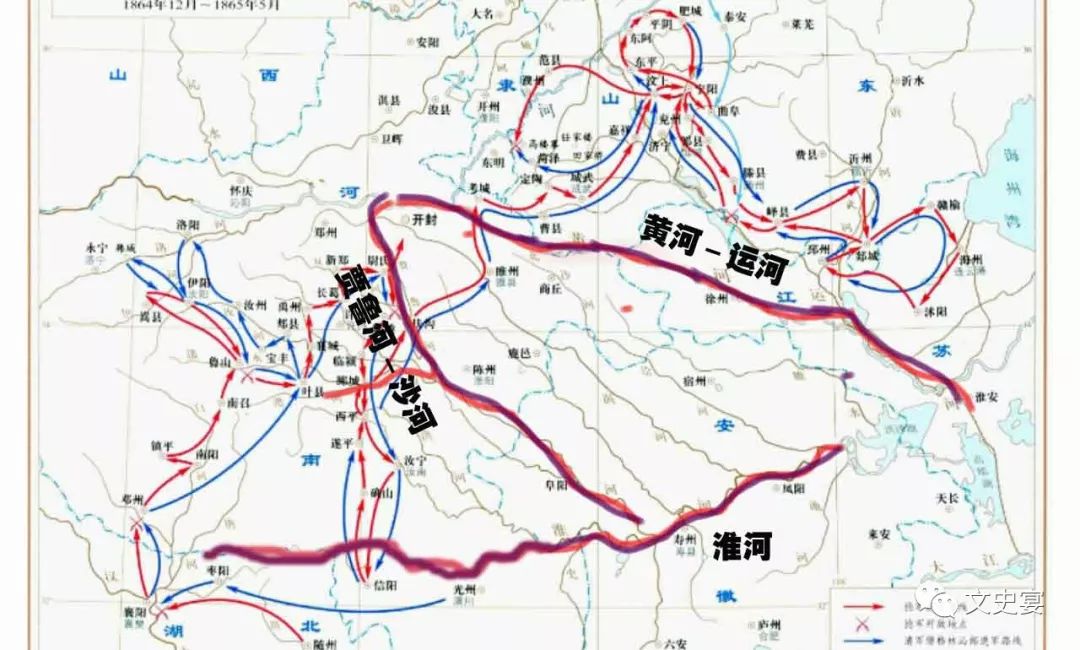

因此曾国藩拟以江苏徐州为老营,在山东兖州,沂州,曹州,济宁,河南归德,陈州,江苏淮安,徐州,海川,安徽庐州,凤阳,颍川,泗州等所谓历年捻匪出没最熟之处,各驻大军,多存粮械,一处吃紧,他处支援,此之为四省十三府之网。

四省之网

除了四省之网,他在1866年伊始,又筹划河防。徐州、济宁是运河防线的重点,临淮是淮河防线的重点,黄河既是天然防线又有水师驻防,周家口是沙河、贾鲁河防线的重点。从周家口到沈丘槐店再到安徽的正阳关,属沙河防线。整个沙河的中下游都驻兵防守。自正阳关以下,统属淮河,由水师和皖军会防。

从周家口到朱仙镇,属贾鲁河防线,刘铭传部在周家口和朱仙镇驻防。从朱仙镇往北经开封到黄河南岸,有70里沙地,无河可防,曾国藩命豫军挖濠设防,严密防守。整个沙河、贾鲁河防线与黄河防线和淮河防线连在一起。东以运河,北以黄河,西以贾鲁河,南以淮河的自然天险为界,沿河筑起长堤和碉堡,分兵守防,形成对捻军大面积包围圈。

四河之防

这个方略涉及四省,及黄河运河淮河,在地图上看来,他是以东西南北四条河流为天然长壕,以四省之力重兵结寨,困捻军于豫西一隅,然后渐渐逼迫,使其濒于死地而灭亡。

这是一个比以往湘军所结之阵大百倍的四面之网,前所未有的呆兵巨阵,如果四省之力能够成功会拢,那么捻军必定灭亡。

不过,成功的战略沙盘扩张了百倍之后,就会出现各种难以预料的问题,官军在四省十三府的区域集结防线,在四条大型河流旁修筑长堤,围堵捻军流窜时还要统一步骤配合行动,这样军事行动对于调度,指挥,通讯,后勤,是严峻的考验,以当时清廷组织能力,和湘军自身的技术条件,完成起来相当勉强。

除了方略实行的困难之外,湘军本身实力也不足用。曾国藩早在1865年,6月2日的上书中也苦陈利害:

湘军已经大部分裁撤,江南分驻之兵,可以调往北上的顶多三千人,原驻皖南的刘松山部愿意随我北上,不过兵数不多,需要到徐州后再行招募补充,虽然李鸿章愿意调淮军支援,可是归我指挥的只有刘铭传,周盛波等部,此等兵力完全无法和捻军正面交锋,至于老冤家左宗棠已经领了陕甘总督要去防御回乱,恐怕无心也无力施以援手。

由此可见,曾国藩剿捻的更大的问题不在方略,而在人事,治下湘军已经疲弊不堪,友军派系纷杂难以信用,此权属之争,乃人心之患,是一个无法预测的变数。

纵然曾国藩叫苦不迭,请四至五个月的时间再建新营,训练水师,可清廷心急如焚,不容他从容练兵,在严旨之下。他只好携三千湘军从金陵北上徐州,以54岁老迈之身去和中原之地和捻匪玩命了。

五 、四省之网漏如篩

5

大将刚出阵,四省十三府之防还未布置停当,袭掠如风的捻军就打了曾国藩一个措手不及。

在他离开金陵之时,梁王张宗禹率领一路捻军又长窜到雉河集攻打皖军,安徽布政使英翰在捻军重围之中连连向曾国藩告急,曾国藩被迫改变行程,折向雉河集,进驻临淮关,调集湘军,豫军救援雉河集。

张宗禹见形势不妙,于是避坚而走,继续以走为战,以走疲敌,让新上任的剿捻统帅曾国藩亲眼见识了运动战的威力。

雉河集解围后,曾国藩继续北上徐州,而捻军则分兵两路,张宗禹一路捻军打至河南南阳、卢氏,兵锋扫及湖北襄阳,赖文光、任柱率别路捻军于1866年1月19日从河南光州闯至湖北麻城,此时,清军提督成大吉部哗变,居然火烧营寨,接应捻军。于是赖文光以麻城为中心,分兵四处,收取黄安,南至黄陂,黄州,西至孝感。

曾国藩无奈,又分兵去增援湖北,大军未至,捻军已经回兵河南,来去如入无人之境,1866年4月初,张治禹重来山东,4月末,赖文光又打进曹州,开州,与张宗禹回合,5月,两军再次分兵西走,进入河南。

从时间线上看,在1865年7月21日,曾国藩抵达临淮时,随即调淮系刘铭传,潘鼎新,张树波,周盛波等各军,湘军刘松山,张诗日各部,分驻四省,至9月底,四省之防已经基本成形。可是就在此后,张宗禹,赖文光,分进合击,在河南,山东,湖北纵横驰骋,所向披靡,四省之网处处漏口,官军疲于奔命,焦头烂额。所谓迎头拦截,有如虚设,这原因何在?

首先四镇之设并没有遏制住捻军的长窜之势,因为四省之间战略纵深广大,官军据点相去遥远,捻军避坚而走,在空隙间随意穿插,根本无法阻挡。第二,官军消极避战,既然上头要我们只迎头不随尾,那就坐等捻军一头撞来,他不来我不动,他绕我而去,我就笑看欢送。

曾国藩治下湘军诸部兵力有限,此次四省之网主要依靠的是刘铭传等淮军力量,淮军对曾未必听命,至于其余地方守备部队则更加轻忽。相较和太平军对阵时,成了“四省总督”的曾国藩统御全局的能力反而大大削弱了。这是人事之患,最难控制也最难预料,曾心知肚明,也只能困坐徐州,徒叹奈何。

平捻方略实行不顺,各路友军态度消极,曾国藩仍不畏烦难,又拿出了补救方略,针对四省之间防务间隙,他调刘铭传一部为游击之师,又令李昭庆所办游击之师,开赴前线。对捻军横追堵截,以补重兵围堵之漏。

但这样一来,等于复原了僧格林沁的老套路,以无定之军制无定之冦,僧格林沁的蒙古骑兵都跑不过捻军,刘铭传,李昭庆新办的骑兵又能有何作为?

而曾国藩做的第二件事,就是经营四河长堤,以自然天险加人工碉堡困捻军于中原腹地的方略。

这一次,他确实抓住了捻军的要害。

六 、天堑不能锁鲁豫

6

7月,捻军由鲁西而豫,又至皖,徘徊于怀远。凤台,睢州一带。豫皖两省,是中原平旷之地,四通八达,捻军借此大规模流动,避坚击虚,使官军疲于奔命。所以捻军不怵官军据点,就怕由点成线,由线成围,如果曾国藩的河防策略落实,黄河,淮河,运河,沙河——贾鲁河成为四条天然长壕,那么捻军北不可以出山东,东不能至江苏,南不能下安徽,至湖北,运动空间会被压缩在豫西山多田少的贫瘠之地,如此就只做困兽之斗,无法避免被歼灭的结局。

于是曾国藩亲至周家口,以湘军守备贾鲁河,命乔松年守沙河,命皖军与湘军水师同守淮河。此议一出,河南乡绅群起反对,因为沙河、贾鲁河沿岸尽是沙土,在这里万难建立堤墙,徒然劳民伤财。

曾国藩力排众议,强行在沙河、贾鲁河沿岸建立堤墙,堤墙一倒再倒,克服无数艰难,才在8月中旬勉强建成。

沙河、贾鲁河防线初步完成,捻军已至生死存亡的边缘,如不能打破四河连锁的格局,很快就会有被曾国藩聚而歼之的可能。

1866年7月—9月,捻军数次力图冲破河防,可是均未成功,9月24日,张宗禹、赖文光、牛洛红、任化邦四部在河南中牟会师,四部会同一起,目标沙河防线,欲拼死一搏,杀出生天。

1866年9月24日,正是中秋时分,月明星稀,河南省城开封以南数十里之地,官军瞭望有火光隐隐出现,接着火光渐迤至北,逼近豫军的沙墙长城。官军马队驰探,发现沙河堤墙已经毁塌数处,后来查明,捻军于二更时分,大队骑兵潮涌而至,豫军抚标三营未及拦截,人马全被捻军冲散,沙河堤墙本就虚弱,随即被一股冲破,捻军大队向东疾驰而去。

贾鲁河——沙颍河(沙河)

捻军突破沙贾防线之后,进入山东水套地区,计划再次突破运河防线,到海岱富庶之地饱食休息,但几次攻击运河提防都不成功,10月23 日捻军在许州分兵,互为犄角,11月赖文光冲破清军阻截,越秦岭进入陕西,张宗禹抢渡运河失败后,复折向西,再次突破沙贾防线进入湖北,如此一来四河之锁西线全面崩溃,河防战略宣告失败。

坐镇徐州的曾国藩这下感到凉凉了。

他治捻一年多,排艰克难,苦心经营四省十三府,又修四河防堤,精疲力尽已近厥竭,如今功败垂成,又被官僚士绅物议攻击,谤满盈朝,至此实在难以为继,于是奏请将李鸿章调来徐州接替他剿捻钦差大臣的职务,自己回两江总督任上休养去了。

至此,从1865年5月至1866年九月,曾国藩治捻的生涯以失败告终。

七 、成败利钝在人心

7

曾国藩剿灭太平天国之时风头无两,剿捻所用战略思路和剿太平军时一脉相承,为何太平军尽数授首,捻军却逆袭成功?个中原因主要为以下几点。

一、 好的方略没有的好的执行。

平捻方略之中要害是黄河,淮河,贾鲁——沙河,运河的四河堤墙,要修筑四堤,尤其需要四省合力,皖,豫两军配合,还有地方乡绅出人出钱,这确实是个花费巨大,艰苦卓绝的人防工程。

河防的策略切中捻军要害,但致命之方未能收致命之效,原因就在落实上,从当时总的情况看,无论曾国藩直接领导的湘淮诸军,还是地方守备文武诸官,都没有认真执行。“前者纷纷推诿,均愿游击,不愿防河。盖防河兴工之时,荷锸负土十分辛苦,不比游击半行半住,稍觉安逸,防河者工竣之后,保守汛地,厥责甚重,不似游击者易于报功....将领皆欲做活事,不欲做笨事。”

后者如河南“河南文官之议,均谓贼衰,宜于速剿,不必为河防之谋。”连巡抚李鹤年也与曾国藩意见相左,派兵驻防自朱仙镇以北至黄河南岸七十里,豫军未有认真办理,也不肯全力防守,从而给捻军留下了突破口。捻军数次从河南冲破沙——贾鲁河防线,皆因此故。

曾国藩一生,最善结硬寨,打呆仗,最有耐心静候成效。然而他麾下诸将和节制官员,都想做易事,当聪明人,不愿下苦功,却急于见成效,最后事与愿违,如之奈何?

二、一个统帅却无法统一指挥

曾国藩剿捻时,因为湘军已经裁撤,不堪大用,于是又调淮军相助,而四镇之防,又要依靠各地的守备军队,因此,他指挥的部队有,山东的东军,河南的豫军,安徽的皖军,还有僧格林沁的遗部陈国瑞军。

东军,豫军,皖军都是为了防御本省而由各省巡抚筹组的省军,是地方部队,习惯在本省作战,以邻为堑,不愿赴它省。而捻军行动飘忽不定,有意在苏,鲁,豫,皖,交界出没,有时一日之间连跨二省,时而山东,时而江苏,各省兵马只是固守本地,不能共同一气,就被个个击破。

美女手机壁纸 〖寻图网〗

历史行业推荐公众号:历史阁楼公众号

更多有趣的历史,更多有趣的野史趣闻!欢迎扫描左方的二维码关注我们!公众号ID-(xue_lishi)

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

版权声明 本文仅代表作者观点,不代表论剑历史网立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

扩展阅读:

推荐历史

Recommend article-

中国美女标准百年变迁历史介绍

中国历史/阅读:4200 -

明朝太监和唐朝太监的区别比较

中国历史/阅读:4228 -

战国时期各诸侯国的货币样式介绍

中国历史/阅读:7525 -

唐朝的赋税制度是怎样的?唐朝时期的农民1年要缴多少税?

中国历史/阅读:5820 -

北洋军阀的性质分析 北洋军阀的统治有何特点

中国历史/阅读:4746 -

夏朝历史真的存在吗 夏朝为什么不被承认

中国历史/阅读:5214

热门历史

HOT NEWS