莱比锡战役:拿破仑与法兰西第一帝国的陨落(2)

论剑历史网 - www.680069.com/2024-12-17/ 分类:军事历史/阅读:

奥军预备队在哪里? 同样意识到情况危急的沙皇亚历山大一世急得像热锅上的蚂蚁。好在施瓦岑贝格在沙皇的建议下,已命令奥军预备队在黑森洪堡伯爵的率领下立刻开赴马克-克莱贝格村一线增援。然而奥军需要绕过涨水的 ...

“奥军预备队在哪里?”同样意识到情况危急的沙皇亚历山大一世急得像热锅上的蚂蚁。好在施瓦岑贝格在沙皇的建议下,已命令奥军预备队在黑森•洪堡伯爵的率领下立刻开赴马克-克莱贝格村一线增援。然而奥军需要绕过涨水的河段,才能北上援救正处在危急关头的克莱斯特、欧根两军。路程需要4个小时。从勒塔调来的俄国、普鲁士的近卫军也需要3个小时才能赶到战场。

事到如今就看谁能坚持到最后一刻了。面对汹涌而来的法军,驻守在瓦肖镇的拉耶夫斯基命令俄军掷弹兵前进。他们高喊着乌拉以刺刀将法军击退,但仍无法阻止法军连绵不断的攻势。法军近卫龙骑兵团击溃了俄军第3胸甲骑兵师,攻入了克洛伯恩村,大批法军步骑兵撵着联军的屁股追击。一线的普军和俄军各部不断后撤已到了崩溃的边缘,只要再加一把劲,波西米亚军团就要垮了。

联军与法军步兵在一些地方进行了惨烈的反复争夺

就在千钧一发的关头,诺斯蒂茨公爵率领奥军6个胸甲骑兵团抵达了战场。阿尔伯特胸甲骑兵团率先发起了攻击,接着是洛林胸甲骑兵团,黑森•洪堡胸甲骑兵团则冲击法军近卫骑兵的侧翼。在奥军胸甲骑兵的两面夹攻下,法军近卫骑兵终于被击退。乘胜追击的奥军胸甲骑兵又接着杀进青年近卫军的队列里,被青年近卫军及时组成的空心方阵击退。

奥军步兵在胸甲骑兵之后开始抵达战场。比安基少将的5个奥军步兵团和威森沃尔夫手下的8个匈牙利掷弹兵营赶到后,与克莱斯特合兵一处开始反扑,并于当天下午夺回了奥恩海恩村。

威名赫赫的老近卫军

由于对联军左翼的攻势未能得手,用兵老道的拿破仑很快把注意力转移到联军的中央战线-戈萨村上。俄普奥三国君主就在戈萨村后的小丘上。如今联军的左右两翼都承受着很大的压力,毫无疑问会从战线中央抽调人马支撑两翼的战线。这时候若能击破联军中央战线,就能重演当年的奥斯特里茨大捷。甚至一举俘虏三国君主和联军总司令施瓦岑贝格奠定胜局。拿破仑很快祭出了自己的经典战法。

拿破仑很快命令法军骑兵在中央集结起来。7个法军骑兵师在前,近卫骑兵在后作为预备队,由缪拉元帅率领第1骑兵军的4个骑兵师以及米豪德的第6重骑兵师,共计约有5000-6000名骑兵发起冲锋。这些人很快就攻入了俄军步兵队列里。俄军步兵伤亡惨重但并未崩溃,士兵们背对背地站立着组成营级密集阵,保持着纪律和秩序后撤。缪拉也不恋战,指挥骑兵绕过他们直冲向戈萨村,很快将俄军近卫龙骑兵团和近卫枪骑兵团两个拦路虎击退。洛里斯东的第5军和乌迪诺的青年近卫军紧跟其后,在法军近卫炮兵的掩护下推进。

反击中的俄罗斯掷弹兵

普军纽马克龙骑兵团、西里西亚胸甲骑兵团,冲向法军骑兵东侧,试图拖住法军骑兵前进的步伐。然而法军骑兵的滚滚洪流,仍然势不可挡地淹没了挡在面前的一切,直冲到了三国君主所在的山丘下。

三国君主有失则万事去矣。联军总司令施瓦岑贝格好说歹说,终于打发走了三位太上皇。临走前沙皇命令奥尔洛夫•杰尼索夫伯爵率领800名近卫哥萨克骑兵,在俄军2个骑炮连的掩护下进攻法军骑兵集群的侧翼。终于击溃了精疲力尽的法军骑兵集群。法军骑兵直到得到近卫炮兵、步兵的保护后才收紧了缰绳。

奥地利胸甲骑兵

下午五点,法军做了最后一次尝试。第5军迈松师、两个青年近卫军师的进攻遭到了已到达一线补位的俄国近卫军和普军顽强抵抗。战斗持续了2-3个小时之久,双方攻防交替。每当法军被逐出村庄,就又有一批生力军投入战斗。帕甫洛夫掷弹兵、近卫列兵团、近卫军芬兰步兵团表现出了非凡的勇气。芬兰团伤亡了一半以上的军官,仍坚守着阵地。最后俄军以刺刀突击击溃了迈松师解决了战斗,彻底粉碎了拿破仑的企图。

决定命运的一天结束了,只要再有一个军就能把联军彻底打垮。可惜拿破仑已用尽了手上的预备队,攻势虎头蛇尾以惨淡收场,无常的命运没能让他再次创造奇迹。

反击中的奥地利军队

奥地利 普鲁士与俄国君主一同在莱比锡的战场

第一天的战斗双方可谓不分伯仲,但联军很快就有本尼格森、贝尔纳多特两部超过十万人的援兵到达。拿破仑却无援兵可期,唯今之计只剩B计划,乖乖退守莱茵河一线。

奇怪的是,眼光一贯敏锐的拿破仑却没有立即组织撤退。拿破仑向被俘的默费尔特将军表达了自己求和的意愿并命其向三国君主送去求和信。然而三国君主对拿破仑早就憋了一肚火,此时占了上风怎肯善罢甘休?当即遭到果断拒绝!

俄军的帕甫洛夫掷弹兵团

17日白天,伊拉里翁•瓦西里奇科夫的骠骑兵师发起冲锋,把西北方向的法军撵到了哈雷门附近。一旦联军突破了哈雷门进入城内,法军全军的退路都将被切断。施瓦岑贝格等待着援军的到达,没有急于发动进攻。当天晚上,本尼格森率领4万大军到达了战场。明天双方将会有超过50万人马,决定着谁会是欧洲的主宰。无数的营火闪动着的点点星光照亮了整个天空,细密的雨水冲刷在双方将士的脸庞上,似乎在抚慰着他们的疲倦。

看到大势已去,拿破仑无奈地决定放弃莱比锡。他命令法军逐渐收缩兵力和战线,并以贝特朗军击退林德瑙方向的奥军,确保退路的安全。18日上午,联军分成六路纵队开始总攻。黑森•洪堡公爵部4万人、巴克莱•德•托利部5万5千人、本尼格森部5万人、贝尔纳多特部近10万人、布鲁歇尔部2万5千人,从北、东、南三面实施向心攻击。法军节节抵抗,凭借着村庄里坚固的石制房屋和围墙抵挡联军猛攻。战至当天下午法军仍竭力确保了大部分据点。

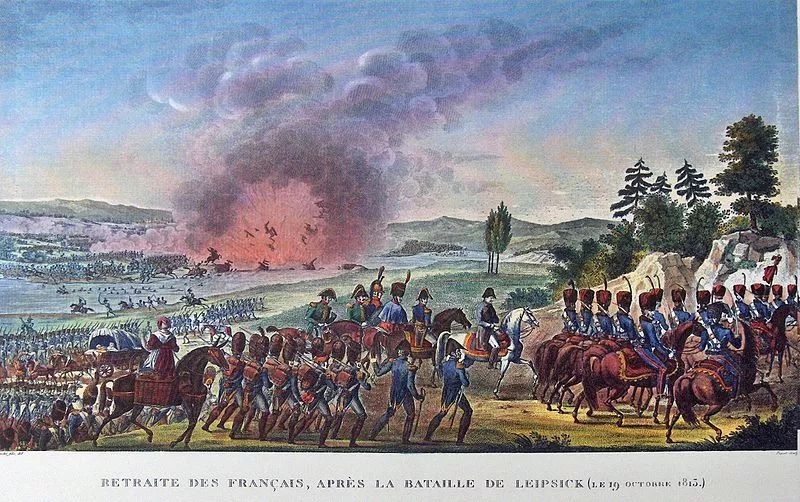

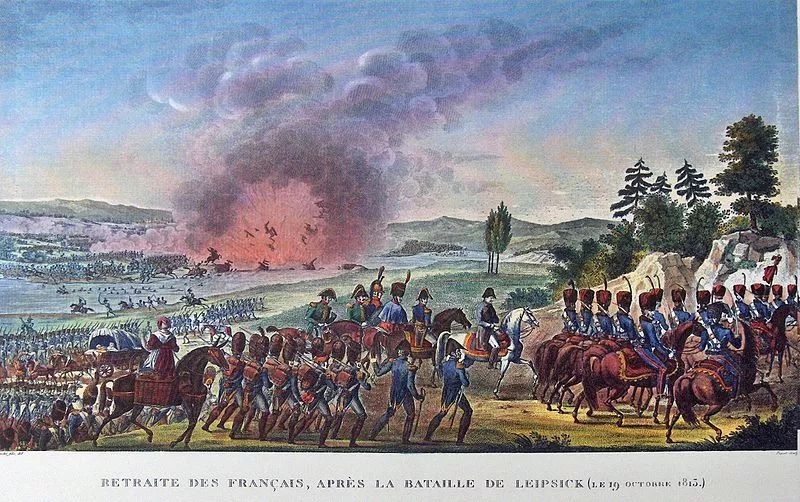

提前被炸的大桥 葬送了更多法军撤离的希望

就在这紧要关头,萨克森人叛变了!萨克森人一看风向不对临阵倒戈,2800名萨克森官兵带着十余门火炮倒向了联军。事到如今,谁能保证其余德意志盟军没有贰心?拿破仑只得马上命令迪吕特将军、马尔蒙部后撤,德弗朗斯率领第4重骑兵师填补萨克森人叛逃造成的缺口。更加雪上加霜的是,法军炮弹就要告罄了。16-18日,法军共发射了16万9千发炮弹,剩下的弹药已维持不了一天的战斗。

19日凌晨,拿破仑命令雷尼埃将军的第7军、波尼亚托夫斯基的第8军、麦克唐纳的第11军殿后,死死地顶住联军24小时,以确保法军主力顺利撤离。法军各部静悄悄地从防线上撤了下来,川流不息地跨过埃尔斯特河上的桥梁撤离。行动之隐秘,使联军直到清晨才察觉法军主力的动静。

遭到俄军各类辅助骑兵追杀的法军残兵

联军立刻发起了总攻,缴获了法军到处散落着的大批火炮和辎重,数万人马很快突破了四座城门,从四面八方浩浩荡荡地开进了城里。莱比锡城中一片混乱,俄军赶忙派出一个步兵营到宫中给萨克森国王担任护卫。四周传来了联军越来越响的枪炮声,正在撤退的法军人喧马嘶,到处挤满了准备撤离的法军官兵和火炮、军马、辎重。一股难以名状的毁灭气氛笼罩在法军官兵的心头。

上午十点,拿破仑安全离开了莱比锡城。然而还有数以万计法军滞留在河对岸,后卫部队仍在莱比锡外围拼命阻击联军的前进而未能过河。让人意想不到的事情发生了,法军负责炸桥的下士看到联军接近,惊慌失措之下提前引爆了炸药。法军大批人马被困在了城里,只得赶忙开始架设第二座桥。急着逃命的法军人马很快将桥堵得水泄不通,压垮了最后的求生之路。

在莱比锡城中胜利会师的联军

剩下的残兵败将只得扔了武器装备,化身游泳健将跳进埃斯特河里。未能过河的法军全部成了联军的俘虏。麦克唐纳等人幸运地游过了对岸。然而身负两处枪伤的波尼亚托夫斯基元帅就没有那么幸运了,湍急的河水将他卷入河中溺死。带着“波兰不会亡”的遗憾,波尼亚托夫斯基永远地长眠在滚滚的洪流中,此时距离他受封元帅衔仅仅过去了三天。

规模恢弘的莱比锡会战就这样结束了。法军共伤亡了45000人,被俘15000人,另有300门大炮、900辆弹药车、不计其数的军用物资成为了联军的战利品。困守德累斯顿的35000名孤军插翅难飞,也不得不向联军请降。

联军也付出了21位将军、1793名军官,44990名士兵伤亡的惨重代价。

事到如今就看谁能坚持到最后一刻了。面对汹涌而来的法军,驻守在瓦肖镇的拉耶夫斯基命令俄军掷弹兵前进。他们高喊着乌拉以刺刀将法军击退,但仍无法阻止法军连绵不断的攻势。法军近卫龙骑兵团击溃了俄军第3胸甲骑兵师,攻入了克洛伯恩村,大批法军步骑兵撵着联军的屁股追击。一线的普军和俄军各部不断后撤已到了崩溃的边缘,只要再加一把劲,波西米亚军团就要垮了。

联军与法军步兵在一些地方进行了惨烈的反复争夺

就在千钧一发的关头,诺斯蒂茨公爵率领奥军6个胸甲骑兵团抵达了战场。阿尔伯特胸甲骑兵团率先发起了攻击,接着是洛林胸甲骑兵团,黑森•洪堡胸甲骑兵团则冲击法军近卫骑兵的侧翼。在奥军胸甲骑兵的两面夹攻下,法军近卫骑兵终于被击退。乘胜追击的奥军胸甲骑兵又接着杀进青年近卫军的队列里,被青年近卫军及时组成的空心方阵击退。

奥军步兵在胸甲骑兵之后开始抵达战场。比安基少将的5个奥军步兵团和威森沃尔夫手下的8个匈牙利掷弹兵营赶到后,与克莱斯特合兵一处开始反扑,并于当天下午夺回了奥恩海恩村。

威名赫赫的老近卫军

由于对联军左翼的攻势未能得手,用兵老道的拿破仑很快把注意力转移到联军的中央战线-戈萨村上。俄普奥三国君主就在戈萨村后的小丘上。如今联军的左右两翼都承受着很大的压力,毫无疑问会从战线中央抽调人马支撑两翼的战线。这时候若能击破联军中央战线,就能重演当年的奥斯特里茨大捷。甚至一举俘虏三国君主和联军总司令施瓦岑贝格奠定胜局。拿破仑很快祭出了自己的经典战法。

拿破仑很快命令法军骑兵在中央集结起来。7个法军骑兵师在前,近卫骑兵在后作为预备队,由缪拉元帅率领第1骑兵军的4个骑兵师以及米豪德的第6重骑兵师,共计约有5000-6000名骑兵发起冲锋。这些人很快就攻入了俄军步兵队列里。俄军步兵伤亡惨重但并未崩溃,士兵们背对背地站立着组成营级密集阵,保持着纪律和秩序后撤。缪拉也不恋战,指挥骑兵绕过他们直冲向戈萨村,很快将俄军近卫龙骑兵团和近卫枪骑兵团两个拦路虎击退。洛里斯东的第5军和乌迪诺的青年近卫军紧跟其后,在法军近卫炮兵的掩护下推进。

反击中的俄罗斯掷弹兵

普军纽马克龙骑兵团、西里西亚胸甲骑兵团,冲向法军骑兵东侧,试图拖住法军骑兵前进的步伐。然而法军骑兵的滚滚洪流,仍然势不可挡地淹没了挡在面前的一切,直冲到了三国君主所在的山丘下。

三国君主有失则万事去矣。联军总司令施瓦岑贝格好说歹说,终于打发走了三位太上皇。临走前沙皇命令奥尔洛夫•杰尼索夫伯爵率领800名近卫哥萨克骑兵,在俄军2个骑炮连的掩护下进攻法军骑兵集群的侧翼。终于击溃了精疲力尽的法军骑兵集群。法军骑兵直到得到近卫炮兵、步兵的保护后才收紧了缰绳。

奥地利胸甲骑兵

下午五点,法军做了最后一次尝试。第5军迈松师、两个青年近卫军师的进攻遭到了已到达一线补位的俄国近卫军和普军顽强抵抗。战斗持续了2-3个小时之久,双方攻防交替。每当法军被逐出村庄,就又有一批生力军投入战斗。帕甫洛夫掷弹兵、近卫列兵团、近卫军芬兰步兵团表现出了非凡的勇气。芬兰团伤亡了一半以上的军官,仍坚守着阵地。最后俄军以刺刀突击击溃了迈松师解决了战斗,彻底粉碎了拿破仑的企图。

决定命运的一天结束了,只要再有一个军就能把联军彻底打垮。可惜拿破仑已用尽了手上的预备队,攻势虎头蛇尾以惨淡收场,无常的命运没能让他再次创造奇迹。

反击中的奥地利军队

三色旗的陨落

奥地利 普鲁士与俄国君主一同在莱比锡的战场

第一天的战斗双方可谓不分伯仲,但联军很快就有本尼格森、贝尔纳多特两部超过十万人的援兵到达。拿破仑却无援兵可期,唯今之计只剩B计划,乖乖退守莱茵河一线。

奇怪的是,眼光一贯敏锐的拿破仑却没有立即组织撤退。拿破仑向被俘的默费尔特将军表达了自己求和的意愿并命其向三国君主送去求和信。然而三国君主对拿破仑早就憋了一肚火,此时占了上风怎肯善罢甘休?当即遭到果断拒绝!

俄军的帕甫洛夫掷弹兵团

17日白天,伊拉里翁•瓦西里奇科夫的骠骑兵师发起冲锋,把西北方向的法军撵到了哈雷门附近。一旦联军突破了哈雷门进入城内,法军全军的退路都将被切断。施瓦岑贝格等待着援军的到达,没有急于发动进攻。当天晚上,本尼格森率领4万大军到达了战场。明天双方将会有超过50万人马,决定着谁会是欧洲的主宰。无数的营火闪动着的点点星光照亮了整个天空,细密的雨水冲刷在双方将士的脸庞上,似乎在抚慰着他们的疲倦。

看到大势已去,拿破仑无奈地决定放弃莱比锡。他命令法军逐渐收缩兵力和战线,并以贝特朗军击退林德瑙方向的奥军,确保退路的安全。18日上午,联军分成六路纵队开始总攻。黑森•洪堡公爵部4万人、巴克莱•德•托利部5万5千人、本尼格森部5万人、贝尔纳多特部近10万人、布鲁歇尔部2万5千人,从北、东、南三面实施向心攻击。法军节节抵抗,凭借着村庄里坚固的石制房屋和围墙抵挡联军猛攻。战至当天下午法军仍竭力确保了大部分据点。

提前被炸的大桥 葬送了更多法军撤离的希望

就在这紧要关头,萨克森人叛变了!萨克森人一看风向不对临阵倒戈,2800名萨克森官兵带着十余门火炮倒向了联军。事到如今,谁能保证其余德意志盟军没有贰心?拿破仑只得马上命令迪吕特将军、马尔蒙部后撤,德弗朗斯率领第4重骑兵师填补萨克森人叛逃造成的缺口。更加雪上加霜的是,法军炮弹就要告罄了。16-18日,法军共发射了16万9千发炮弹,剩下的弹药已维持不了一天的战斗。

19日凌晨,拿破仑命令雷尼埃将军的第7军、波尼亚托夫斯基的第8军、麦克唐纳的第11军殿后,死死地顶住联军24小时,以确保法军主力顺利撤离。法军各部静悄悄地从防线上撤了下来,川流不息地跨过埃尔斯特河上的桥梁撤离。行动之隐秘,使联军直到清晨才察觉法军主力的动静。

遭到俄军各类辅助骑兵追杀的法军残兵

联军立刻发起了总攻,缴获了法军到处散落着的大批火炮和辎重,数万人马很快突破了四座城门,从四面八方浩浩荡荡地开进了城里。莱比锡城中一片混乱,俄军赶忙派出一个步兵营到宫中给萨克森国王担任护卫。四周传来了联军越来越响的枪炮声,正在撤退的法军人喧马嘶,到处挤满了准备撤离的法军官兵和火炮、军马、辎重。一股难以名状的毁灭气氛笼罩在法军官兵的心头。

上午十点,拿破仑安全离开了莱比锡城。然而还有数以万计法军滞留在河对岸,后卫部队仍在莱比锡外围拼命阻击联军的前进而未能过河。让人意想不到的事情发生了,法军负责炸桥的下士看到联军接近,惊慌失措之下提前引爆了炸药。法军大批人马被困在了城里,只得赶忙开始架设第二座桥。急着逃命的法军人马很快将桥堵得水泄不通,压垮了最后的求生之路。

在莱比锡城中胜利会师的联军

剩下的残兵败将只得扔了武器装备,化身游泳健将跳进埃斯特河里。未能过河的法军全部成了联军的俘虏。麦克唐纳等人幸运地游过了对岸。然而身负两处枪伤的波尼亚托夫斯基元帅就没有那么幸运了,湍急的河水将他卷入河中溺死。带着“波兰不会亡”的遗憾,波尼亚托夫斯基永远地长眠在滚滚的洪流中,此时距离他受封元帅衔仅仅过去了三天。

规模恢弘的莱比锡会战就这样结束了。法军共伤亡了45000人,被俘15000人,另有300门大炮、900辆弹药车、不计其数的军用物资成为了联军的战利品。困守德累斯顿的35000名孤军插翅难飞,也不得不向联军请降。

联军也付出了21位将军、1793名军官,44990名士兵伤亡的惨重代价。

美女手机壁纸 〖寻图网〗

历史行业推荐公众号:历史阁楼公众号

更多有趣的历史,更多有趣的野史趣闻!欢迎扫描左方的二维码关注我们!公众号ID-(xue_lishi)

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

版权声明 本文仅代表作者观点,不代表论剑历史网立场。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

扩展阅读:

推荐历史

Recommend article-

第一次世界大战的爆发是必然吗_第一次世界大战的爆发的根本原因

军事历史/阅读:5707 -

AD2011-AD2017 叙利亚战争起因 叙利亚战争双方损失

军事历史/阅读:3877

热门历史

HOT NEWS