四大徽班是什么时候进京的

京剧是“四大徽班”进京之后逐渐形成的,那么四大徽班是什么时候开始进京的呢?

在清代中叶,我国剧坛上,除了昆曲之外,民间的地方戏曲兴盛起来,如梆子腔、秦腔、徽调、楚调等,逐步形成花部与雅部争胜的局面。当时戏曲演出活动的中心,北为北京,南为扬州。

还有一个特殊情况,乾隆皇帝从1751年起,曾先后六次下江南巡视,扬州成为他驻跸的所在。扬州一带的达官贵人、富商巨贾纷纷向皇帝献媚争宠。他们不惜重金,大兴土木,依山傍水建造起一座座美丽别致的湖滨园林,形成扬州北郊著名的二十四景。

扬州的富商素有蓄养戏班的风气。得知乾隆喜爱戏曲,便把组织戏曲演出作为迎驾活动的一个内容。乾隆还命苏州织造、两淮盐务等官员选拔艺术精湛的伶人进宫,以备承应。这些都在客观上促进了戏曲的发展。据史籍记载,在迎驾时节,扬州戏曲演出极其兴盛;即使平时城里城外的“堂戏”、“台戏”、“大班”等各种演出也频繁不断。

由于清廷最高统治者喜爱戏曲,凡皇帝、太后祝寿、皇室喜庆,都要举行庆典演出,已成惯例。

三庆班进京1790年秋天,为庆祝乾隆帝八旬寿辰,扬州盐商江鹤亭在安庆组织了一个名为“三庆班”的徽戏戏班,由艺人高朗亭率领进京参加祝寿演出。

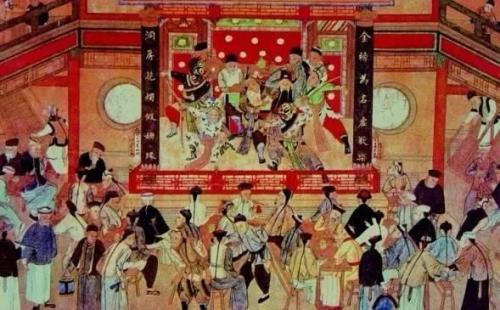

这个徽班以唱二黄调为主,兼唱昆曲、吹腔、梆子等,是个诸腔并奏的戏班。北京的祝寿演出规模盛大,自西华门到西直门外高粱桥,每隔数十步设一戏台,南腔北调,四方之乐,荟萃争妍。或弦歌高唱,或抖扇舞衫,前面还没有歇下,后面又已开场叫人左顾右盼,目不暇接。真是群戏荟萃,众艺争胜。在这场艺术竞赛当中,第一次进京的三庆徽班即崭露头角,引人瞩目,成为徽班进京的开始。

六班合并为四大徽班此后又有四喜、启秀、霓翠、和春、春台等安徽班相继进京。在演出过程中,六班逐步合并成为著名的三庆、四喜、春台、和春四大徽班。当时正是地方戏曲勃兴、花雅争胜的时期,一些新兴的地方剧种,如高腔、秦腔等已先行流入北京。

融合各戏曲精华徽班在原来兼唱多种声腔戏的基础上,又合京、秦二腔,特别是吸收秦腔在剧目、声腔、表演各方面的精华,以充实自己。同时适应北京观众多方面的需要和发挥各班演员的特长,逐渐形成了四大徽班各自不同的艺术风格,表现为:“三庆的轴子(指三庆班以连演整本大戏见长);四喜的曲子(指四喜班以演唱昆曲戏著称);和春的把子(指以擅演武戏取胜);春台的孩子(指以童伶出色)”。出现了“四徽班各擅胜场”的局面。

嘉庆、道光年间,汉调(又称楚调)艺人进京、参加徽班演出。徽班又兼习楚调之长,为汇合二簧、西皮、昆、秦诸腔向京剧衍变奠定了基础。因此“四大徽班”进京,被视为京剧诞生的前奏,在京剧发展史上具有重要意义。清末宣统二年(1910),“四大徽班”已相继散落。四大徽班进京献艺,揭开了200多年波澜壮阔的中国京剧史的序幕。

汉剧流行于湖北,其声腔中的二黄、西皮与徽戏有着血缘关系。徽、汉二剧在进京前已有广泛的艺术交融。

继乾隆末年,汉剧名家米应先进京后,道光年初(1821年),先后又有著名汉剧老生李六、王洪贵、余三胜,小生龙德云等入京,分别搭入徽班春台、和春班演唱。米应先以唱关羽戏著称,三庆班主程长庚的红净戏,皆由米应先所授。

汉剧演员搭入徽班后,将声腔曲调,表演技能,演出剧目溶于徽戏之中,使徽戏的唱腔板式日趋丰富完善,唱法、念白更具北京地区语音特点,而易于京人接受。道光二十五年(1845年)各大名班,均为老生担任领班。徽、汉合流后,促成了湖北的西皮调与安徽的二簧调再次交流。徽、秦、汉的合流,为京剧的诞生奠定了基础。

道光二十年至咸丰十年间(1840-1860),经徽戏、秦腔、汉调的合流,并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成了京剧。

美女手机壁纸 〖寻图网〗

历史行业推荐公众号:历史阁楼公众号

更多有趣的历史,更多有趣的野史趣闻!欢迎扫描左方的二维码关注我们!公众号ID-(xue_lishi)

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

推荐历史

Recommend article-

盘点明朝最惨的5位皇后

文史百科/阅读:5288 -

历朝开国皇帝的性格盘点

文史百科/阅读:3400 -

宋朝两个不能生育的皇后分别是谁

文史百科/阅读:3696 -

明光宗朱常洛的皇后是谁?朱常洛的妃子及儿子列表

文史百科/阅读:4552 -

清朝后妃中福晋这个称呼是怎么来的

文史百科/阅读:5875 -

嫡庶之分的由来 嫡庶究竟是怎么区分的?

文史百科/阅读:5775

热门历史

HOT NEWS