喊破嗓子;马邑之谋的前身竟然是口水战(2)

江山易改,本性难移。到汉景帝时,匈奴依然我行我素,特别是七国叛乱时,匈奴磨刀霍霍,准备对汉朝来一次惊天大逆袭。结果他们的刀还没磨快,叛乱就被平息了,使得他们精心打造的计划胎死腹中。

随后,聪明的汉景帝依然采取和亲政策,极其大方地将公主和钱财往匈奴那里送,虽然匈奴人还是没死心,但从此“时小入盗边,无大寇”。

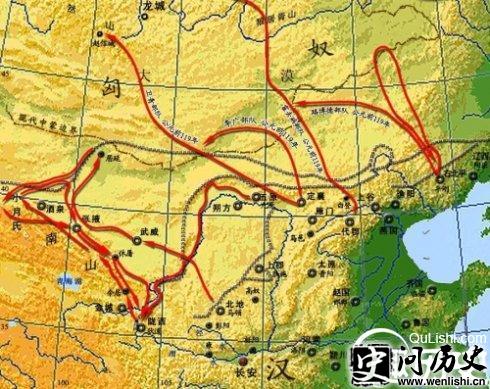

到汉武帝时,匈奴如幽灵般如影相随,避不开、躲不了、逃不掉。这时候,汉武帝对匈奴面临是战还是和的抉择。最终,他选择了战,且坚定地血战到底,一雪国耻。这也是汉武帝在继思想革命之后,做出的第二个大举措。

如果说汉武帝的思想革命是为了治国、理国的需要,那么,他坚定地平定匈奴就是护国强国的需要。他之所以敢冒天下之大不韪,摒弃汉高祖一直流传下来的和亲政策,另辟蹊径地动用武力。

的确,汉朝经过五代人的共同努力,通过休养生息政策,这时的汉朝已经发生了翻天覆地的变化,综合国力已是一跃千里,粮多、钱多、马多、武器多、军队多。

粮多解决了吃的问题,钱多解决了穿的问题,马多解决了行的问题,武器多和军队多解决了打仗的问题。总而言之,这五个多合起来就能解决战的问题。

就在汉武帝磨刀霍霍,准备战的时候,匈奴人似乎闻到了不祥的气息,主动投来了“和”的橄榄枝。建元六年(公元前135年),匈奴的单于派使者到长安求见汉武帝,请求和亲。

为此,汉武帝马上召开了一次朝议,讨论接不接受和亲的问题。他这样做的目的有二:一方面主动征求大臣们的意见,落得个广开言路的好名声;二来测一测大臣们对边疆问题的期望值,为自己的武力平定匈奴做铺垫。

朝议开始后,一改上次汉武帝为窦婴和田蚡举行辩论会时的沉闷,现场气氛非常火热,“主和派”和“主战派”讨论得热火朝天。

首先,主战派的代表人物大行(相当于现在的外交部部长)王恢发言。王恢之所以能成为主战派的代表人物,是因为他长年在基层工作,而且还经常与匈奴打交道,主张以武力解决匈奴问题是其深思熟虑之后的举措。

随后,主和派的代表人物御史大夫韩安国进行了陈述,他强调与其摸着石头过河,冒险和匈奴人进行刀锋上的较量,不如放下屠刀,立地求和。

一边主战,一边主和,相对相立,相映成趣。一边战鼓隆隆,铁骨铮铮,意气风发,似乎在谈笑间,在弹指一挥间,匈奴便灰飞烟灭了。一边和风徐徐,言辞灼灼,灯火阑珊,似乎在花好月圆间,在举杯邀明月间,大汉王朝便能和匈奴永远和平共处下去。

公说公有理,婆说婆有理,这让裁判长汉武帝很为难啊。为此,他决定充分发扬民主,请与会的大臣们进行一次“公投”。结果很快就出来了,支持王恢的居少,支持韩安国的居多。

看到这个结果,汉武帝很无奈,他的原意是主张动武的,但此时的“臣意调查”结果已经出来了,大多数大臣还是保守派,还是愿意继续走和亲的老路线。

既然如此,那就再忍忍吧,再等等吧,忍到条件成熟时再说,等到东风来时再谈。汉武帝权衡利弊和轻重后,宣布同意韩安国的意见,继续和亲。

主和派和主战派的第一次交锋最终以主和派的胜利告终,但主战派却如革命的种子,虽然还是“星星之火”,但成“燎原之势”已是历史发展的必然。

隐忍与负重是一把双刃剑,当忍无可忍,无法承重之时,也就是物极必反之时。果不其然,汉武帝和匈奴的和亲只走过了短短三年的“蜜月期”,便进入了“更年期”。元光二年(公元前133年),汉武帝第二次召开朝会,商议匈奴问题。

美女手机壁纸 〖寻图网〗

历史行业推荐公众号:历史阁楼公众号

更多有趣的历史,更多有趣的野史趣闻!欢迎扫描左方的二维码关注我们!公众号ID-(xue_lishi)

本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

推荐历史

Recommend article-

第一次世界大战的爆发是必然吗_第一次世界大战的爆发的根本原因

军事历史/阅读:5706 -

AD2011-AD2017 叙利亚战争起因 叙利亚战争双方损失

军事历史/阅读:3877

热门历史

HOT NEWS