一、羁縻府州与唐代民族关系

唐王朝是一个空前统一的多民族国家。唐朝建国之初,边疆民族问题虽然相当严重,但统治者忙于在中原地区镇压农民起义军,平定割据军阀,尚无力顾及这一问题。唐太宗即位后,随着政权的巩固,经济生产的恢复和发展以及社会秩序的稳定,便开始着手解决边疆民族问题。贞观四年(630),唐太宗派遣李靖等六总管率兵出击突厥,拉开了解决边疆民族问题的帷幕。唐太宗根据边疆各民族地区的不同情况,灵活地采取了招抚、争取、和亲或征战等各种不同方式,以毕生精力统一了中国,建立起超迈秦、汉的空前统一的强大王朝。

面对这样一个有众多民族、幅员广阔的大国,处理好边疆民族问题对于巩固国家统一、安定社会秩序、发展经济生产,有着十分重大的关系,可以说是关系唐朝命运的重大问题。贞观四年,唐朝大败东突厥,其部众降附唐朝的有十余万。如何处置突厥降众,在朝廷里掀起了一场激烈的争论。唐太宗是以雄才大略著称的封建帝王,在处理民族问题方面也表现了他的远见卓识。他不赞成“非我族类,其心必异”的观点,认为“夷狄亦人耳,……不必猜忌异类,盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌”(《资治通鉴》卷197)。他自己曾说:“自古皆贵中华、贱夷狄,朕独爱之如一”(《资治通鉴》卷198)。他认为历来处置少数民族的办法,“征伐和亲,无闻上策”(《全唐文》卷五),不能令人满意,他想推行一条更加符合李唐利益的新政策。他采纳了温彦博等人的意见来安置突厥降众,“东自幽州,西至灵州,分突利故地所统之地,置顺、佑、化、长四州都督府,又分颉利之地为六州,左置定襄都督府,右置云中都督府,以统其众”(《资治通鉴》卷193)。

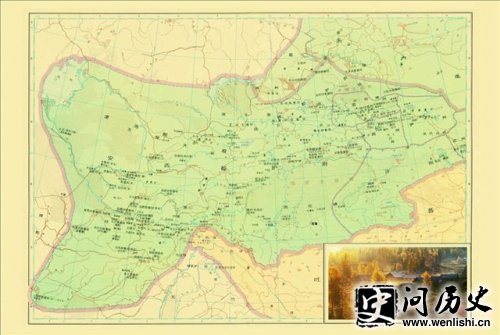

东突厥复亡前后,铁勒、吐谷浑、党项羌、契丹、奚等北方少数民族归附唐朝的纷至沓来,唐太宗对他们的处置,一如东突厥。《新唐书·地理志》说:“唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县,其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式”。这就是所谓的羁縻州制度。从贞观年间首次在东突厥故地设置顺、佑、化、长等都督府开始,到开元年间最后设置黑水都督府于黑水 部为止,百余年间,唐政府先后在东北、北方、西北和西南边疆设置了八百五十六个羁縻府州,这个数字超过了开元时内地府州三百二十八个的二点六倍。这些羁縻府州实际上就是在臣属于中央王朝前提下类似民族自治的区域,虽享有较大的民族自治权,但仍是统一的多民族国家的重要组成部分。

对于周边众多的羁縻府州,唐王朝通过边州都督府和都护府进行管理统辖,其中又以都护府为主。唐王朝在民族地区设置都护府,始于唐太宗贞观十四年(640)平定高昌之后。检殿本《新唐书·地理志》,唐代的都护府计有十一个,这就是:单于大都护府、安东上都护府、安北大都护府、镇北大都护府、北庭大都护府、安西大都护府、蒙池都护府、昆陵都护府、保宁都护府、安南中都护府、峰州都护府。其中镇北都护府就是安北都护府,峰州都护府为峰州都督府之误,而保宁都护府在天宝八年(749)设置,很快就罢弃了。而蒙池、昆陵两都护府为羁縻都护,隶属于北庭大都护府。实际上,只有单于、安北、北庭、安东、安西、安南六个都护府。这六个都护府负责统领周边众多羁縻府州的军政大事,是唐政府为解决边疆民族问题,巩固边防而设在四周的行政与军事的最高权利机关。其任务是“抚慰诸藩,辑宁外寇、觇候奸谲、征讨携贰”(《旧唐书·职官志》)。

羁縻府州有四个特点:1.“即其部落列置州县”,也就是以部落的活动范围作为羁縻州行政区划的基础;2.以蕃首酋长为都护、都督、刺史,递相统率,皆得世袭;3.居民不向国家直接缴纳赋税,户口不呈送户部,仅由本部酋长向朝廷进献象征臣服的土产方物;4.可以保留本部落原有的军队,但只能“慎守封疆”,不可擅自行动,必须服从朝廷或都护府(都督府)的调遣。

唐朝在边疆少数民族地区设置羁縻府州是有多方面原因的,但最基本的原因,在于社会经济结构的不同。中原地区的州县体制是建立在封建地主所有制和自耕农的经济基础上的;而羁縻府州深厚的社会经济基础,则存在于边疆少数民族的特殊的社会经济结构和风俗习惯之中。边疆少数民族地区大多数处于奴隶社会,一部分则开始向封建制过渡,基本上是游牧经济与部落制的结合。羁縻府州的建立,体现了唐代初期较为开明的民族政策。当时的统治者已意识到必须尊重少数民族的社会特点,企图用外部的行政手段或武力强行改变少数民族的社会特点,不仅难以奏效,而且会激起反抗与叛乱。羁縻府州就是从少数民族的社会结构出发而实行的一种政权机构。

唐代的羁縻府州不是凭空产生的,它有着长远的历史源流。自周秦以来,我国就是一个统一的多民族国家。历代王朝都要面临民族问题。处理好民族关系是巩固统治、安定社会、发展生产的重要条件之一。

依据少数民族社会经济的特点而实行不同的行政制度,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,是我国中原王朝统治周边少数民族的传统政策。以周礼“五服”为代表的天下一统的观念,就是针对不同地区、不同社会经济结构而实行不同的行政体制,是周朝处理王室与诸侯以及周边各少数民族关系的准则,后来的诸王朝也大多以此为制定本朝民族关系的“范例”。唐代的羁縻府州制度正是天下一统的“五服”国家观念的具体体现,它上承汉、晋的“初郡”(亦称“边郡”)与南朝的“左郡”体制,下启元、明的土司制度,在中国民族关系史上有着相当重要的地位。

羁縻府州既是唐王朝处理边疆民族问题的一项重大政策,又是在边疆民族地区实行的一种行政制度。羁縻府州的广泛建立,既使周边少数民族臣属于唐王朝,要求他们遵守中央王朝的法令,对王朝保持忠诚,又给他们享有不同程度的自治权。这种政策从住居于边疆各少数民族的经济体制、社会结构和风俗习惯等特点出发,不把中原的经济体制与行政体制强加于他们,也不轻易诉诸武力,而是推诚相待、友好相处。这种政策比较符合当时民族融合的发展趋势,有利于加强民族联系,对于开拓边疆、安定边疆、巩固国防、繁荣边疆的社会经济、促进各民族友好往来和文化交流,都起到良好的推动作用,从而也就发展和巩固了统一的多民族国家。羁縻府州与都护府制度是唐代史上,尤其是唐代民族关系史上相当重要的课题,对于我们研究唐代民族关系,唐代边疆的形成和巩固,统一多民族国家的发展与巩固,有着十分重大的意义。

唐代的六大都护府及边州都督府所统领的八百五十六个羁縻府州占了唐王朝整个版图的三分之二以上,而这三分之二以上的辽阔领土上,又住居着突厥、回纥、奚、党领、契丹、 、室韦等数十种少数民族、部族与部落。他们与汉族相互依存、相互交往、相互吸收、相互促进,共同巩固和发展了统一的多民族国家,为繁荣富强的唐王朝作出了贡献。若果丢了羁縻府州,就丢了唐王朝三分之二以上的版图,就把数十个民族、部落排斥在唐王朝之外,唐代的历史就变成单纯的汉族史了。然而,唐代历史上这样一个十分重大的课题,无论在中国通史,还是在唐代专史中,都很少论及,专门研究羁縻府州的论著也颇为少见。这固然是由于这一重大而有学术意义的课题尚未引起足够的重视,也由于这一课题本身存在不少困难。八百五十六个羁縻府州遍布东南西北四周辽阔的边境地区,涉及经济形态不一,语言风俗各异的数十种民族。关于羁縻府州的设置,《新唐书·地理志》虽有较全面的记录,但大部仅只列府州名目,对其地理方位,风土人情却毫无注说;有的甚至仅列州县数目,连名称也没记下来,令人难以稽考。其他材料就更是零星片断。这就使研究工作面临许多障碍,有的障碍目前还是难以逾越的。

唐代最早设置的都护府是安西都护府,后来分设北庭都护府,北庭都护府下又管辖昆陵、蒙池两个羁縻都护府。安西、北庭两大都护府所管辖的羁縻府州虽大都难以详考其地理,但仍有不少记录为我们的研究提供了线索和依据。从十九世纪以来,尤其是解放三十五年来,新疆地区的考古发掘,特别是敦煌、吐鲁番文书的出土,更给我们提供了不少较为准确的资料。因此,我就选择了安西、北庭两大都护府作为探讨唐代羁縻府州制度的一个突破口。希望通过对安西、北庭两大都护府的解剖,对唐代西部边疆的形成与巩固,对唐代西部边疆的民族关系,对唐代羁縻府州制度及其在统一多民族国家的地位与作用有更多的了解与认识。